El terremoto de Rusia sacude el Pacífico, despierta un volcán y pone a prueba la ciencia

José Luis González Fernández, Universidad de Castilla-La Mancha y Carlos Martínez-Conde Hernández, Universidad Complutense de Madrid

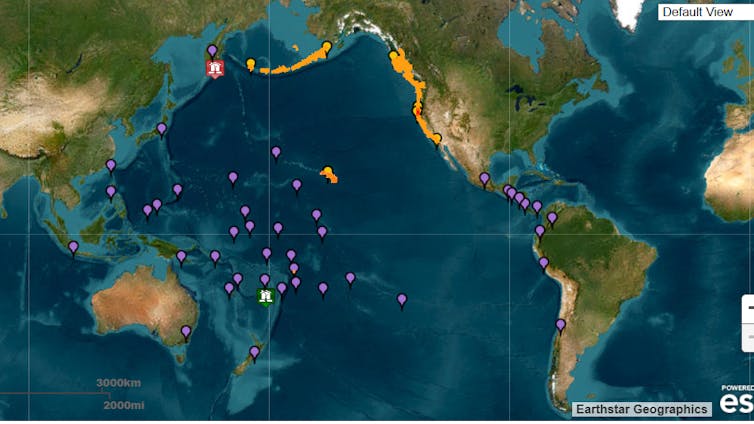

El 30 de julio de 2025, un terremoto de magnitud 8,8 ha sacudido la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, desencadenando alertas de tsunami en gran parte del océano Pacífico, desde Japón y Hawái hasta la costa oeste de Estados Unidos, Centroamérica y Oceanía. Este seísmo, uno de los más intensos de las últimas décadas y el octavo más fuerte registrado en la era moderna, ocurrió a menos de 20 kilómetros de profundidad y provocó olas de hasta 4 metros en zonas costeras cercanas, obligando a evacuar a la población y causando importantes daños materiales.

Cuando la tierra tiembla, el volcán Kliuchevskoi ruge

Tras el potente terremoto, el volcán Kliuchevskoi, el más alto y activo de Eurasia, despertó con una violenta erupción, expulsando ceniza y material incandescente desde su cráter principal de unos 700 metros de diámetro. Ríos de lava descendieron por su ladera occidental, un espectáculo que sorprendió a los científicos, ya que el volcán había estado inactivo durante varios meses.

Según los expertos, la fuerte sacudida sísmica probablemente alteró la presión interna del sistema magmático, facilitando la salida del magma acumulado. Con más de un centenar de erupciones registradas en los últimos 3 000 años, este gigante ha demostrado ser especialmente sensible a estas alteraciones tectónicas, lo que representa un riesgo adicional para las poblaciones cercanas.

¿Por qué tiembla tanto Kamchatka?

Kamchatka se sitúa en una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta, la fosa de Kuriles-Kamchatka, donde la enorme placa tectónica del Pacífico se hunde bajo la de Okhotsk. Este proceso, conocido como subducción provoca una acumulación constante de tensión tectónica, que se libera cada cierto tiempo en forma de terremotos de gran magnitud. No es un fenómeno nuevo, ya que en 1952 se registró un seísmo similar, con magnitud cercana a 9, lo que originó un tsunami con olas de hasta 18 metros. El reciente terremoto responde al mismo mecanismo físico, una fractura súbita en esta falla activa.

Magnitud, profundidad y energía liberada

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó la magnitud del terremoto en 8,8, con un hipocentro situado a unos 18,2 kilómetros de profundidad. Esta combinación genera una liberación de energía colosal, equivalente a miles de veces la bomba atómica de Hiroshima. Para ponerlo en perspectiva, fue aproximadamente 30 veces más fuerte que el terremoto de Kaikoura (Nueva Zelanda, 2016) y comparable, aunque algo menor, al de Tōhoku (Japón, 2011). Además, se esperan réplicas durante los próximos días o semanas, algunas de ellas potencialmente destructivas.

Cuando el mar se convierte en amenaza

El tsunami asociado se ha producido por el desplazamiento vertical del lecho marino durante el seísmo. Esta alteración súbita del fondo oceánico desplaza enormes volúmenes de agua, generando ondas que pueden cruzar el océano a velocidades superiores a los 700 km/h. Al acercarse a la costa, la velocidad disminuye, pero la altura de las olas aumenta considerablemente. En localidades rusas como Severo-Kurilsk se registraron olas superiores a los 3 metros, mientras que en Japón, aunque eran de menor intensidad (alrededor de 60 cm), se mantuvo la alerta durante varias horas.

De Japón a América, el océano pone a prueba los sistemas de alerta

La respuesta internacional ha sido inmediata. Japón ordenó la evacuación de alrededor de 2 millones de personas, incluyendo trabajadores de la central nuclear de Fukushima. Estados Unidos activó las alertas en Hawái, Alaska y toda la costa oeste, incluyendo California y Oregón. En América Latina, países como Perú, Ecuador y México pusieron también en marcha sus protocolos de emergencia.

Aunque las olas fueron moderadas en la mayoría de estas regiones, las medidas preventivas evitaron posibles tragedias. La buena coordinación entre agencias sismológicas y meteorológicas durante esta emergencia demuestra el valor de la cooperación internacional para gestionar riesgos en tiempo real, evitar daños materiales y salvar vidas.

¿Qué nos dice la ciencia sobre este tipo de fenómenos?

Cada terremoto de estas características supone una oportunidad para avanzar en el conocimiento científico. Los datos recogidos por sismógrafos, satélites y boyas oceánicas permiten a los geofísicos estudiar con más precisión cómo se propagan las ondas sísmicas y los tsunamis. Además, sirven para poner a prueba los modelos de predicción y mejorar los sistemas de alerta temprana. Gracias a estos avances, es posible avisar a la población con minutos de antelación, un tiempo que puede salvar miles de vidas.

Un contexto histórico de actividad sísmica extrema

Aunque no se trata del mayor terremoto registrado, el seísmo de Kamchatka entra en el grupo de los más intensos de la historia reciente. Su magnitud lo sitúa el nivel del devastador terremoto de Sumatra en 2004 y del ya citado de Tōhoku en 2011. Esta región ha vivido otros grandes temblores en el pasado, como los de 1952 y 1737, que provocaron tsunamis de hasta 60 metros de altura. Todo este historial nos recuerda que Kamchatka es una de las zonas más activas y peligrosas dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.

¿Estamos preparados para el próximo gran terremoto?

El suceso ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los países afectados. Si bien los protocolos han funcionado de forma razonable, sigue habiendo diferencias notables entre regiones en cuanto a infraestructuras, medios técnicos y preparación ciudadana. En zonas menos desarrolladas o con acceso limitado a comunicaciones, la capacidad de reacción sigue siendo limitada. La prevención, a través de la educación, la arquitectura sismorresistente y el fortalecimiento de las redes de alerta, es clave para afrontar futuros eventos de esta magnitud.

La advertencia silenciosa que viene del subsuelo

El terremoto de Kamchatka es un recordatorio contundente del poder de la naturaleza y de la necesidad de estar preparados. Su impacto no solo ha sido físico, sino también social y científico. Nos recuerda que vivimos en un planeta dinámico, en constante movimiento, y que la vigilancia geológica y la cooperación internacional son herramientas imprescindibles para reducir riesgos. Comprender estos fenómenos, anticiparse a ellos y actuar con rapidez puede marcar la diferencia entre una catástrofe contenida y una tragedia.

José Luis González Fernández, Profesor Ayudante Doctor Didáctica de las Matemáticas, Universidad de Castilla-La Mancha y Carlos Martínez-Conde Hernández, Doctorando en la UCLM, Universidad Complutense de Madrid

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.